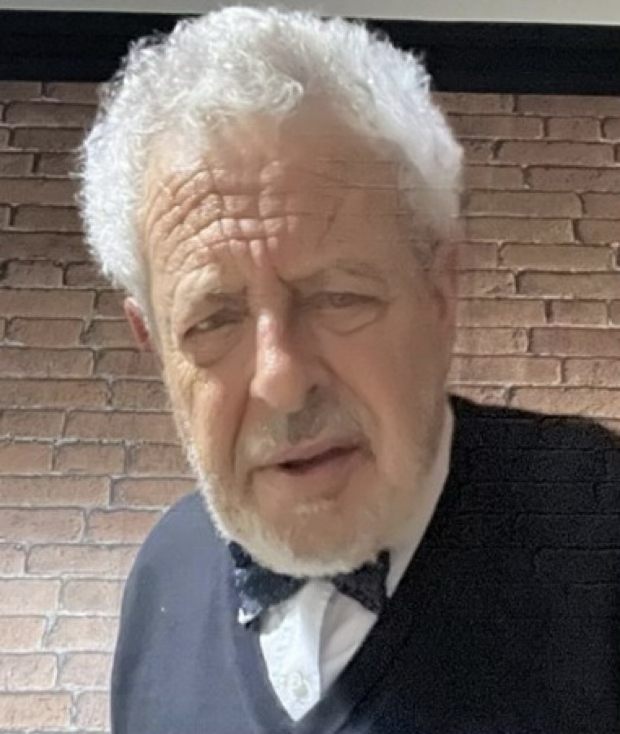

Por ANDRÉ GRIMBLATT HINZPETER*

El mundo laboral ha evolucionado sin cesar desde los orígenes de la distribución del trabajo, cuando un grupo de neandertales o de homo sapiens comprendió que cuando un individuo no era capaz solo de levantar una piedra, entre tres, cuatro o cinco, se lograba, o cuando un individuo no podía cazar a alguna presa para la alimentación, entre varios sí podían hacerlo. Así nace, según se ha convenido, la noción del trabajo compartido o distribución del trabajo. Miles de años han pasado y la manera de compartirlo ha evolucionado en cada una de las etapas de la historia de la humanidad, aunque no tanto.

Sin duda, conocemos poco o mal la prehistoria. Sabemos que los humanos fabricaban armas para cazar y defenderse, fabricaban algunos utensilios para cocinar y comer y, con el tiempo, comenzaron a fabricar algunas prendas para vestirse, joyas para ornarse y tinturas para pintarse la cara y el cuerpo, como una primera noción del maquillaje ornamental y de la estética corporal propia de la especie.

No se tiene grandes conocimientos de la organización del trabajo hasta que surgió la escritura, probablemente en Egipto y, según se cree, en la zona de lo que es hoy el Golfo Pérsico. Testimonios escritos revelaron que las primeras organizaciones en el mundo del trabajo funcionaban dentro de un sistema en donde había nobles, artesanos, agricultores, pastores y esclavos, siendo estos últimos inmensamente mayoritarios. En cuanto a la esclavitud, hubiera existido desde hace unos cuatro mil años, aunque probablemente sea anterior. Los pueblos de esos tiempos se combatían y el ganador hacía esclavos a los individuos del pueblo que perdía el conflicto. Es así como, según textos escritos de la época de Ramsés, alrededor de 1250 antes de nuestra era, las pirámides y los palacios del antiguo Egipto fueron construidos por esclavos, en este caso hebreos que provenían de la migración provocada por una terrible hambruna en tiempos de Jacob y once de sus doce hijos.

El sistema laboral esclavista se perpetuó por muchos siglos y, en algunos países del orbe, la esclavitud ha sido abolida hace menos de cien años. Esto nos lleva a afirmar que el mundo laboral ha vivido, históricamente, en una crisis valórica, y que de ninguna manera puede ser considerado como un problema inherente al mundo contemporáneos o a los tiempos del futuro que se nos acercan en la evolución de la humanidad. Las relaciones de producción han sido tema de la filosofía desde Moisés hasta hoy, pasando por Hegel y Sartre entre otros.

En la antigüedad, las dos grandes civilizaciones occidentales, la helénica y la romana, heredaron de los sistemas precedentes, y de la esclavitud que formaba parte del sistema laboral. Esta se perpetuó y llegó así hasta el término del imperio romano de occidente en el siglo quinto.

En la antigüedad, las dos grandes civilizaciones occidentales, la helénica y la romana, heredaron de los sistemas precedentes, y de la esclavitud que formaba parte del sistema laboral. Esta se perpetuó y llegó así hasta el término del imperio romano de occidente en el siglo quinto.

La edad media, que se prolongó por cerca de mil años, no mantuvo el sistema de esclavos, los que pasaron a ser vasallos del señor feudal para el que trabajaban, ya sea en los campos del feudo o en el servicio de la familia feudal, teniendo además funciones bélicas según las órdenes del señor, que a menudo les hacían perder la vida en batallas destinadas a apropiarse de las tierras de algún señor vecino o a defender las tierras y la vivienda del al que servían. No era esclavitud, pero las semejanzas eran ingentes.

Sólo a partir del Renacimiento y fundamentalmente desde la Revolución Francesa, tras el auge de una nueva clase social emprendedora, artesana y comerciante, comenzaron a aparecer nuevas relaciones laborales. Nace la noción de salarios y sueldos, siendo estos últimos el restante del salario cuando los trabajadores estaban obligados a adquirir los bienes de consumo a su propio patrón o empleador. Esta última modalidad fue importada en nuestro país por los ingleses, propietarios de las minas de salitre, y se conocía con el nombre de “pulperías”, en las que el empleado compraba los bienes de consumo que necesitaba por medio del descuento de sus emolumentos.

Tras la Revolución Francesa y el advenimiento del primer Código Civil, firmado por Napoleón, de la Declaración de los Derechos Humanos y el Ciudadano redactado por Jean Jacques Rousseau; se constata la existencia de una naciente legislación laboral, que de ninguna manera logró reducir la esclavitud en el mundo ni el sentimiento de explotación que continuaban experimentando los nietos de esclavos, hijos de vasallos y ahora trabajadores, obreros, campesinos y personal doméstico.

La humanidad debe esperar hasta 1910 para que se promulgue el primer Código del Trabajo a nivel mundial, en Francia. Dicho texto de ley contiene una clara enumeración de los derechos y deberes de los trabajadores. En el caso de Chile el Código del Trabajo data de 1931 y nunca ha existido en Estados Unidos, donde las relaciones laborales son fijadas por el mercado y regidas por leyes específicas a cada Estado, sin que exista una normativa nacional.

En 1919, la Sociedad de las Naciones creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, donde continúa desarrollándose, como organismo normativo del trabajo, a pesar de que sus decisiones y resoluciones no sean siempre seguidas y respetadas por los Estados miembros.

Tras un primer análisis de la historia del mundo del trabajo, se podría plantear que éste ha evolucionado de manera positiva, aunque muy lenta, a medida que avanzaba la historia de la humanidad. El individuo común deja de ser esclavo y se convierte en vasallo, para transformarse, en los últimos siglos, en trabajador urbano o rural. Esto es válido para una pequeña parte del mundo que representaba, tal vez, un tercio de la humanidad. Existe países muy poblados, muy extensos y con civilizaciones respetadas en donde la esclavitud y la explotación laboral fueron abolidas hace poco tiempo. En algunos, hace alrededor de un siglo, como en Estados Unidos, y en otros, hace sólo algunos años, como es el caso en varios países africanos.

Por otra parte, consideramos que el mundo vive, actualmente, una crisis valórica. Sin duda, dicha crisis se debe a la democratización de las estructuras económicas, sociales y políticas, aunque esta democratización no ha sido absoluta ni ha permitido la completa armonía de las relaciones entre inversionistas, empresarios, profesionales y trabajadores. Fundamentalmente es producto de las diferencias, por momentos abismantes, que existen entre los ingresos de trabajadores de una misma nación, llegando en casos a constatarse una relación de 1 a 20 y más en la mayoría de los países del orbe.

En resumen, los humanos han vivido permanentemente en crisis valórica, no es un fenómeno nuevo. Para los sapiens, era inadmisible la conducta antropofágica de los neandertales, para los humanos del Renacimiento eran las relaciones laborales de la Antigüedad esclavista o la Edad-Media feudal. De la misma manera, en el milenio anterior se veía con desprecio las corrientes politeístas de la Antigüedad y en nuestra América las religiones y costumbres de los indígenas que habían, en muchos casos, desarrollado civilizaciones avanzadas, como fue el caso de los Mayas y los Incas. Todo eso muestra que la crisis valórica existe desde que el mundo es mundo y que hay humanos en nuestro pequeño planeta. Cada civilización hegemónica ha erigido sus valores y ha intentado imponerlos “urbi et orbi” con mayor o menor éxito, para luego decaer y extinguirse. La historia de la humanidad es la historia de las crisis valóricas.}

El dramaturgo alemán Bertolt Brecht en su “Loa a la duda” planteaba:

Leed la historia y ved los invulnerables ejércitos en descompuesta fuga. Por doquiera se desploman indestructibles fortalezas, y de aquella Armada Invencible que partió con un sinnúmero de naves, contadas regresaron. (…) Conminado por seres radiantes munidos de áureos distintivos, intimado por solemnes Papas a golpe de libro escrito por el propio Dios, instruido por impacientes maestros: así se halla el pobre, que ha de oírse que el mundo es el mejor de los mundos, y que la gotera de su cuartucho por Dios mismo ha sido ideada. Lo tiene realmente difícil para dudar de este mundo. Anegado en sudor, construye el hombre la casa en la que no habrá de vivir. Pero también suda a mares quien construye su propia casa. Los irreflexivos nunca dudan. Su digestión es brillante, su juicio, infalible. No creen en los hechos; sólo se creen a sí propios. Si preciso es, los hechos deben creerles a ellos. Su paciencia consigo mismos es ilimitada; a los argumentos, prestan oídos de espía. Frente a los irreflexivos, que nunca dudan, están los meditabundos, que nunca actúan. No dudan para venir a la decisión, sino para desertar de la decisión. De la cabeza Se sirven sólo para sacudirla. Tan seriecitos advertirán de los peligros del agua a los pasajeros del barco que se hunde. Bajo el hacha del asesino, se preguntarán si no es también él un ser humano. Se van a la cama mascullando que la cosa no está aun cabalmente pensada.

Las crisis valóricas han sido una realidad permanente desde que existe la especie. El mundo laboral ha evolucionado desde la esclavitud hasta la situación actual en donde el capital y el crecimiento económico constituyen las grandes verdades que rigen el devenir histórico, la moral y las relaciones entre los individuos.

En este contexto, se define por las relaciones de producción entre los individuos, y el enorme auge de las tecnologías de la comunicación no han modificado las grandes constantes de la humanidad y la apremiante carrera hacia la riqueza en la que compiten, en desigualdad de condiciones, los humanos contemporáneos. Ha avanzado de manera vertiginosa el saber y la tecnología; sin embargo, las relaciones laborales, aunque diferentes, continúan en una crisis antagónica que la humanidad no está pronta a resolver.

- Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Paris- Sorbonne. Analista internacional y consultor senior en temas de estrategia y de comunicación corporativa. Participa en el programa informativo Cable y Tierra de Radio Valparaíso. Rector del Centro Internacional de Altos Estudios (CINAE).